| Soutenez le travail de l'AJPN |

| Recherche de personne, de lieu : affiche la page | Recherche type Google : propose des pages | |||

| ||||||

|

| ||||||

|

39/45 en France (WWII)

base des données identifiées par AJPN.org Une page au hasard 38080 noms de commune 95 départements et l'étranger 1230 lieux d'internement 744 lieux de sauvetage 33 organisations de sauvetage 4381 Justes de France 1072 résistants juifs 16131 personnes sauvées, cachées | ||||||

|

Das versteckte Kind En France dans les communes Les Justes parmi les Nations Républicains espagnols Tsiganes français en 1939-1945 Les lieux d'internement Les sauvetages en France Bibliothèque : 1390 ouvrages Cartographie Glossaire Signaler un problème technique |

||||||

|

||||||

|

| ||||||

|

|

Région :

|

|

Préfets :

Achille Villey-Desmeserets

(1934 - 1940) Achille Joseph Henri Villey-Desmeserets, Préfet de la Seine (1878-1953)

Charles Paul Magny

(13/10/1940 - 19/08/1942) Préfet de la Seine (1884-1945)

François Bard

(14/05/1941 - 01/06/1942) Amiral François Marc Alphonse Bard, Préfet de police de la Seine (1889-1944)

Amédée Bussière

(01/06/1942 - 19/08/1944) Préfet de police de la Seine lors de la rafle du Vél d’Hiv (1886-1953)

René Bouffet

(19/08/1942 - 19/08/1944) Préfet de la Seine. Arrêté et révoqué par la Résistance le 19 août 1944 (1896-1945)

Marcel Pierre Flouret

(1944 - 1946) Préfet de la Seine (1892-1971)

Charles Léon Luizet

(1944 - 1947) Préfet de police de la Seine (1903-1947)

|

| Texte pour ecartement lateral |

|

Texte pour ecartement lateral

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [Créer un nouvel article et/ou ajouter une photo] |

|

|

Voir l'histoire du département de Paris

Histoire

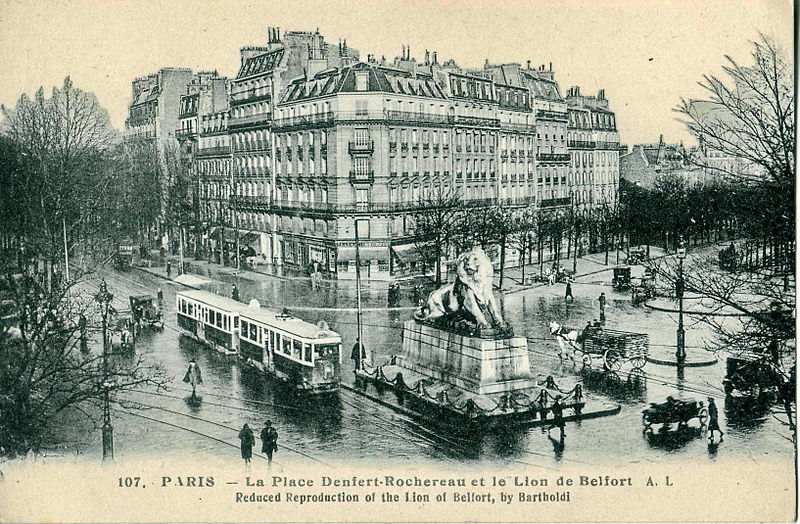

L'arrondissement de l'Observatoire

Le découpage administratif de Paris établit en 1860 vingt arrondissements, au lieu de douze.

Le 14e est découpé en 4 quartiers administratifs : Montparnasse, le Parc-de-Montsouris, le Petit-Montrouge et Plaisance.

Lors du recensement de 1872, le 14e comptait 69 111 habitants et 181 414 en 1954.

20/05/2012

Les familles juives à Paris sous l'Occupation

Quelque 330 000 Juifs vivent en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 200 000 d'entre eux résident dans la capitale, un quart sont issus de familles françaises établies depuis plusieurs générations, dites “de vieille souche”, ou “Israélites”, la moitié sont des étrangers non naturalisés, le dernier quart des naturalisés. Certains quartiers parisiens sont des lieux traditionnels d'implantation : Saint-Gervais – Saint-Paul dans les 3e et 4e arrondissements, Belleville (20e), Montmartre (18e), ou encore les alentours de la rue Cadet dans le 9e, et dans le 11e le quartier Basfroi.

Sous l'Occupation, c'est dans la capitale que se trouvent concentrés tous les dispositifs de la politique antijuive française et allemande. L'outrance antisémite y est portée à son comble. Partis et presse collaborationnistes rivalisent dans la calomnie et la dénonciation. Une formidable propagande inspirée par les services allemands est diffusée par voie de presse, sous forme d'affiches, sur les ondes, dans les salles de cinéma. Elle s'infiltre dans le tissu associatif. Elle se déverse quotidiennement sur une population parisienne en proie aux rigueurs de l'Occupation et atteinte de plein fouet par la pénurie alimentaire. Le 5 septembre 1941, à l'instigation de la Section d'information de l'ambassade d'Allemagne s'ouvre au Palais Berlitz, boulevard des Italiens, une exposition intitulée « Le Juif et la France », placée sous l'égide de l'Institut d'étude des questions juives (IEQJ), officine française de propagande nazie.

Les premières arrestations massives du mois de mai 1941 sont suivies de deux autres rafles dans le courant de la même année. Celle du 20 août dont les victimes sont internées au camp de Drancy, en banlieue parisienne ou encore celle opérée fin de l'année 1941 par la Feldgendarmerie, la SIPO-SD (police de sûreté et de sécurité) et des policiers français en riposte aux attentats de la Résistance.

L'omniprésence allemande dans la capitale provoque des manifestations d'hostilité à l'instigation des jeunes communistes. Les premiers attentats contre les forces d'occupation sont suivis de représailles sanglantes, d'exécutions massives d'otages à Nantes, à Châteaubriant et, à la mi-décembre, au Mont Valérien. Juifs et communistes sont pour les Allemands des cibles de choix. Le cycle sanglant des représailles n'entrave en rien la détermination des premiers résistants. Au début 1942, 4 unités combattantes FTP-MOI, – juive, roumaine (à très grande majorité juive), italienne, hispano-arménienne –, se constituent à Paris. L'unité juive connue sous le nom du "Deuxième détachement juif" ainsi que la formation roumaine s'avèrent particulièrement efficaces dans de très nombreuses opérations militaires menées en plein Paris et dans la banlieue. Continuellement infiltrées, les organisations juives font l'objet de nombreux coups de filets de la Gestapo.

Les mesures d'exception se multiplient. Elles stigmatisent, portent atteinte au principe de nationalité, limitent la liberté de mouvement, entravent les occupations quotidiennes, instaurent des numerus clausus dans l'enseignement et certaines activités libérales, excluent de la vie professionnelle, pénalisent financièrement, bref précipitent les Juifs dans la misère, la précarité et l'insécurité. Beaucoup d'entre elles ont un caractère vexatoire. Le 14 décembre 1941, une amende d'un milliard de francs est imposée aux Juifs de la zone occupée par le général Otto von Stülpnagel, commandant de l'administration militaire en France, en représailles aux attentats menés contre l'occupant.

À l'été 1942, une rafle d'une ampleur considérable est projetée. Pour les vingt arrondissements parisiens, 25 334 fiches sont extraites du fichier juif. Envisagée pour les 13 et 14 juillet 1942, la rafle est reportée au jeudi 16 et au vendredi 17 juillet pour cause de célébration de fête nationale. 1472 équipes d'arrestation sont constituées pour Paris. Chacune comprend un gardien en tenue et un gardien en civil – ou un inspecteur des Renseignements généraux ou de la Police judiciaire –. Pour certains arrondissements comptabilisant un grand nombre de fiches d'arrestation des renforts sont prévus. Ainsi pour les 4 378 fiches du 20e arrondissement, les 255 équipes seront épaulées par 460 gardiens en tenue et inspecteurs de police judiciaire. Une fois sur place, des bus les dirigent – selon la situation familiale ou suivant l'âge des enfants – vers le camp de Drancy ou le Vélodrome d'Hiver. 11 363 hommes, femmes et enfants sont arrêtés à la fin de cette première journée. La rafle reprend le lendemain jusqu'à 13 heures. Au terme du second jour, 3 031 hommes, 5 802 femmes et 4 051 enfants, soit au total 12 884, sont en état d'arrestation, arrachés à leurs foyers. Plus de 8 100 d'entre eux sont rassemblés au Vel d'Hiv dans des conditions effroyables.

Administré par la police et la gendarmerie françaises, le camp de Drancy passe en juillet 1943, sous le commandement du SS-Hauptsturmführer Aloïs Brunner. C'est sur ordre d'Eichmann que celui-ci se rend à Paris. Sa mission ? Hâter la Solution finale de la question juive en France. Tous les moyens désormais lui sont permis pour remplir les convois de déportation, aucune catégorie n'est épargnée, des vieillards de l'hospice Rothschild aux petits pensionnaires des maisons d'enfants et foyers de l'UGIF situés avenue Secrétan, rue Vauquelin et rue des Rosiers à Paris, à Saint-Mandé, Louveciennes, Montreuil, Neuilly et La Varenne en banlieue, à leur tour arrêtés puis déportés quelques jours à peine avant la Libération de Paris.

Le programme de déportation réclamée avec insistance par les Allemands se déroule désormais à une cadence accélérée. Deux jours après la rafle du Vel d'Hiv, le 19 juillet, les premiers internés quittent Drancy, pour Auschwitz. Le 7 août, la quasi totalité des quelque 8 800 adultes – dont près de 6 000 femmes – arrêtés les 16 et 17 juillet 1942 ont été déportés. D'autres rafles sont opérées à Paris et ses environs durant l'année 1942. Elles frappent sans distinction d'âge, visant la nationalité, comme les Juifs roumains le 24 septembre ou les Juifs grecs le 5 novembre.

Les années 1943 et 1944 voient ces opérations se répéter.

Le 25 août 1944 la Libération de Paris intervient. Elle met du même coup fin aux déportations qui, une semaine encore auparavant, se poursuivaient. Le 17 août en effet, le dernier convoi quitte Drancy. Le 22 août, lors de sa libération, le camp compte environ 1 400 internés. Dans le processus d'extermination des Juifs de France, Drancy qui constitua le lieu de départ de 63 des 74 convois de déportation, représenta pour plus de 63 000 Juifs, l'ultime étape.

Au total, sur les quelque 330 000 Juifs résidant en France avant-guerre, 75 721 – soit environ 23 % –, furent déportés. De ces derniers, seuls 2 500 à peine survécurent.

31/10/2019

Auteur : Jean Laloum

Lien : GSRL - Groupe Sociétés, Religions, Laïcités

Les camps et les lieux d'internement de Paris

Carlingue 180 rue de la Pompe 75016 Paris 75016Carlingue 93 rue Lauriston 75016 Paris 75016

Caserne de Napoléon 75000 Paris

Caserne des Minimes 75003 Paris 75003

Gestapo avenue Foch 75016 Paris 75016

Gestapo rue des Saussaies 75008 Paris 75008

Hôpital Sainte-Anne 75014 Paris 75014

Hôpital Tenon 75020 Paris 75020

La Bellevilloise 75020 Paris 75020

La Conciergerie 75001 Paris 75001

Palais de Justice 75001 Paris 75001

Palais de Tokyo 75016 Paris 75016

Prison de la Roquette 75011 Paris 75011

Prison Saint-Lazare 75010 Paris 75010

Rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris 75010

Rue Édouard-Pailleron 75019 Paris 75019

Les lieux de sauvetage de Paris

Action orthodoxe 75015 Paris 75015AIP 75000 Paris

Bund 75000 Paris

Cathédrale Notre-Dame 75004 Paris 75004

Centre de l'UGIF Lamarck 75018 Paris 75018

Centre de l'UGIF Secrétan 75019 Paris 75019

Centre de la Rue Jacquier 75014 Paris 75014

Centre du Marais 75000 Paris

Centre d’Enfants Inadaptés 75000 Paris

Cimade 75000 Paris

Comité Amelot 75000 Paris

Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul 75000 Paris

Congrégation des Soeurs de Notre-Dame de Sion Paris 75000 Paris

Congrégation du Sacré-Coeur 75000 Paris

Congrégation Sacré-Coeur-de-Jésus 75000 Paris

Couvent des Franciscains 75000 Paris

Couvent des soeur de la Doctrine chrétienne 75000 Paris

Couvent des soeurs de la Sainte-Agonie 75000 Paris

Couvent des soeurs de la Visitation 75000 Paris

Couvent des soeurs franciscaines missionnaires 75000 Paris

Couvent du Christ Roi 75005 Paris 75005

Diaconesses de Reuilly 75012 Paris 75012

Ecole du Travail 75004 Paris 75004

Éclaireurs Israélites de France 75000 Paris

École des garçons 75000 Paris

École des Hospitalières-Saint-Gervais 75004 Paris 75004

École du Polo de Bagatelle 75000 Paris

École régionale des cadres de la jeunesse 75000 Paris

Église Notre-Dame de Paris 75000 Paris

Église réformée 75000 Paris

Église Saint-Étienne-du-Mont 75005 Paris 75005

Fondation de Rothschild 75000 Paris

Foyer de l'UGIF Vauquelin 75000 Paris

Grande Mosquée de Paris 75005 Paris 75005

Hôtel Stella 75006 Paris 75006

Institut Désir 75000 Paris

JOINT 75000 Paris

L'Institut Voltaire 75000 Paris

La Clairière 75001 Paris 75001

La Maison du Prisonnier 75000 Paris

La Maison Verte 75018 Paris 75018

La Mère et l'Enfant 75000 Paris

La Sixième 75000 Paris

L’Entraide temporaire 75000 Paris

Maison des Pères de Notre-Dame de Sion Paris 75000 Paris

Maison des religieuses de Marie Auxiliatrice 75000 Paris

MOI 75000 Paris

Mouvement de la jeunesse sioniste 75000 Paris

Notre-Dame de la Retraite du Cénacle 75000 Paris

Notre-Dame de Paris 75000 Paris

Oratoire du Louvre 75001 Paris 75001

Orphelinat Bon Secours 75020 Paris 75020

Orphelinat Salomon et Caroline de Rothschild 75012 Paris 75012

Orphelins d'Auteuil 75000 Paris

ORT Rosiers 75004 Paris 75004

OSE 75000 Paris

Petites Soeurs des pauvres 75000 Paris

Rue Rollin 75005 Paris 75005

Sacré-Coeur de Coutances 75000 Paris

Sainte Madeleine Postel 75000 Paris

Service social des jeunes 75000 Paris

Soeurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve 75000 Paris

Wizo 75000 Paris

Les 428 Justes parmi les Nations de Paris

| Maurice Arnoult (Paris 75011) | Lucien Faille (Paris 75020) (Château-Thierry) | Suzanne Marseille Davy (Paris) |

| Hélène Arnoux (Paris) | Gabrielle Fauconneau du Fresne (Paris) (Pithiviers) | Marie Marteau (Paris 75006) |

| Geneviève Berthoumeyroux (Paris 75014) | Yvonne Fournier (Paris) | Joseph Migneret (Paris 75004) (Antony) |

| Pierre Berthoumeyroux (Paris 75014) | Émilie Fradet (Paris 75010) | Gérard Monod (Aubergenville) (Paris) |

| Félix Bockstal (Paris 75011) | Marcelle Galligazon (Paris) | Marguerite Pasquine (Paris 75005) (Ablon-sur-Seine) |

| Eugénie Bockstal (Paris 75011) | Bernard Gandrey-Réty (Paris) (Aix-les-Bains) | André Patrolin (Jouet-sur-l'Aubois) (Paris) |

| Monsieur Boisse (Paris 75002) | Paul Gibaud (Paris) (Courlon-sur-Yonne) | Henri Pellacoeur (Paris 75010) |

| Yvonne Bonnaventure (Paris 75013) (Villebon-sur-Yvette) | Henriette Ginoux de Fermon (Paris) (Issé) | Élise Perthuis (Paris) |

| Robert Bonnaventure (Paris 75013) (Villebon-sur-Yvette) | Gaston Girousse (Paris 75007) | Lucien Perthuis (Paris) |

| Simone Bonnaventure (Paris 75013) (Villebon-sur-Yvette) | Marie Goussé (Paris 75012) | Ida Petit Barret (Paris) |

| Alice Bonnin (Boussy-Saint-Antoine) (Paris) | René Goussé (Paris 75012) | Berthe Peyrabout (Paris 75011) (Esbly) |

| Gaston Bonnin (Boussy-Saint-Antoine) (Paris) | Frédérique Grandjean (Paris 75011) | Jean-Baptiste Peyrabout (Paris 75011) (Esbly) |

| Blanche Bonnin Tussa (Boussy-Saint-Antoine) (Paris) | Gaston Grandjean (Paris 75011) | Daniel Pézeril (Paris 75005) |

| Henriette Bordier (Paris) | Marie-Louise Grandjean (Paris 75020) (Soissons) | Aline Pierre (Paris 75012) |

| Amélie Brisolier (Paris) | Jeanne Henri-Robert Reynaud (Paris 75008) (Sainte-Maxime) | Marcel Reinhard (Paris 75006) |

| Mireille Chaigneau Leblond (Paris 75020) | Dimitri Klépinine (Paris 75015) | Élisabeth Rudolph (Paris 75003) |

| Augustine Chambon (Paris 75020) | Marie Labanot (Paris 75007) | André Saint-Chély (Paris 75011) (Saint-Maur-des-Fossés) |

| May Magdeleine-Louise Charretier (Toulouse) (Paris) (Marseille) | André Labatut (Paris) | Rosalie Saint-Chély (Paris 75011) (Saint-Maur-des-Fossés) |

| Charles Chatelin (Paris 75013) | Georges Labbé (Paris 75002) | Justin Saint-Chély (Paris 75011) (Saint-Maur-des-Fossés) |

| Fernande Cheval (Plailly) (Paris 75003) | Renée Lafleur Abel (Paris 75011) | Adrien Saulnier (Paris 75016) |

| Charles Collenot (Précy-sous-Thil) (Saint-Maur-des-Fossés) (Paris 75012) | Paulette Laurent (Paris 75009) | Élisabeth Skobtsov (Paris 75015) |

| Catherine Dautricourt (Paris) | Jean Lesage (Paris 75016) | Paule Trébosc (Paris 75018) (Clermont-Ferrand) |

| Alain de Coatgoureden (Paris 75008) | Marie Leuillet (Paris 75014) (Saint-Savin) | Thérèse Urbain (Paris 75005) |

| Marius Dès (Paris) (Arzens) | Léonie Luiggi (Paris 75018) (Sixt-sur-Aff) | Baptistine Vermeulen (Paris 75010) |

1 Familles réfugiées à Paris 75014

[Compléter]

1942 / 1943

Famille Gordon

- Rose et Gabriel Gordon et leur fille Sara, âgée de 18 ans, se réfugient chez Dolinda Luciani* la veille de la rafle du Vélodrome d'Hiver. Ils y resteront un an.

3 Familles arrêtées (Paris 75014)

[Compléter]

20/05/1944

Famille Lazar-Smil - Léon, né le 1er décembre 1902 à Jassy (Roumanie) est tailleur et vit 35, rue de la Gaîté avec son épouse, Neti et ses deux filles. Neti est arrêtée et déportée en septembre 1942, parce que Juive. Léon parvient à se cacher mais dénoncé, il est arrêté le 20 mai 1944 et déporté de Drancy vers Auschwitz sans retour. Les deux filles resteront protégées à Sucy-en-Brie chez les Biewer*.

28/09/1942 Famille Lazar-Smil - Neti, née Itic le 4 août 1912 à Bucarest (Roumanie) est mariée à Léon, et vit 35, rue de la Gaîté avec ses deux filles. Neti est arrêtée parce que Juive et déportée sans retour le 28 septembre 1942 de Drancy vers Auschwitz. Léon parvient à se cacher mais dénoncé, il est arrêté le 20 mai 1944 et déporté de Drancy vers Auschwitz sans retour. Les deux filles resteront protégées à Sucy-en-Brie chez les Biewer*.

1942 Famille Szatten - Sucher (Léon), 41 ans, né le 23/02/1901 en Pologne, et son épouse Esther (Anna), 44 ans, née Kossiakoff le 13/02/1898 à Gostanbia (Pologne), ainsi que six de leurs enfants, Reine, 17 ans, née le 25/09/1925 à Paris, Lydia, 14 ans, née le 01/03/1928 à Paris, Florine, 12 ans, née le 09/12/1929 à Paris (toutes trois élèves du Collège Rognoni, collège ouvert depuis 1920 aux enfants du spectacle, situé rue du Cardinal-Lemoine dans le 5e arrondissement de Paris), Carmen, 11 ans, née le 21/03/1931 à Paris, Mireille, 10 ans, née le 01/04/1932 à Paris, et Serge, 9 ans, né le 06/08/1933 à Paris, sont arrêtés à leur domicile, 5, rue Liard à Paris dans le 14e arrondissement, parce que juifs et déportés sans retour par le convoi n° 35 du 21 Septembre 1942 de Pithiviers vers Auschwitz qui transporte 1 000 personnes dont 169 enfants.

Seule leur fille Aimée ne sera pas arrêtée et déportée.

Déportation : 21/09/1942 convoi no 35

Chronologie [Ajouter] Témoignages, mémoires, thèses, recherches, exposés et travaux scolaires

[Ajouter le votre]

Etoile jaune: le silence du consistoire centrale , Mémoire ou thèse

7 pages,

réalisation 2013 Liens externes

7/04/1942 -

François Molet, fusillé le 7 avril 1942 au Mont Valérien ( les Nazis) né le 14 mars 1905 à Beaurevoir aisneMont-Valérien France

14/06/1940 -

La Wehrmacht fait son entrée dans Paris.

10/1940 -

Le recensement effectué par les services de la préfecture de Police de la Seine (réparti aujourd'hui entre Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), dénombre 149 734 hommes, femmes et enfants juifs, dont 64 070 Juifs de nationalité étrangère.

19/10/1940 -

Le Préfet de Police ordonne d’apposer la mention "juif" à l’encre rouge sur les cartes d’identité des Juifs résidant en zone occupée.

14/05/1941 -

Première grande rafle de Juifs à Paris: 3 710 personnes sont envoyées dans les camps du Loiret, à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande.

20/08/1941 -

Ouverture du camp de Drancy en région parisienne

29/11/1941 -

Loi française instituant l’Union Générale des Israélites de France (UGIF). Elle regroupe obligatoirement toutes les associations culturelles et cultuelles.

12/12/1941 -

Rafle dite des notables à Paris, 700 Juifs sont arrêtés.

29/05/1942 -

Ordonnance allemande instituant le port de l’étoile jaune aux Juifs de plus de 6 ans, en zone occupée.

16/07/1942 -

16 et 17 juillet 1942, la rafle du Vel’ d’Hiv’ à Paris et dans son agglomération, le "Jeudi noir" comme l’appelle les Juifs, l’opération "Vent printanier" selon le code allemand, visant les familles juives étrangères. 13.000 arrestations dont 4 000 enfants.

17/08/1942 -

997 juifs, en majorité d’origine polonaise, sont déportés de Paris au camp d’extermination d’Auschwitz pour y être gazés. 21 enfants de moins de quatre ans figurent parmi les déportés.

20/08/1942 -

Du 20 au 25 août, arrestations massives de Juifs étrangers à Paris. 4 232 hommes sont internés à Drancy par la police française, à la demande des Allemands.

14/07/1943 -

Bombardements aériens alliés sur la Région Parisienne.

Auteur :

Thierry Noël-Guitelman

- terminal

Lorsque la 8e ordonnance allemande du 29 mai 1942 instaure l'étoile jaune en zone occupée, on peut s'attendre à la réaction du consistoire central. Cette étape ignoble de la répression antisémite succédait aux statuts des juifs d'octobre 1940 et juin 1941, aux recensements, aux rafles, aux décisions allemandes d'élimination des juifs de la vie économique, et au premier convoi de déportés pour Auschwitz du 27 mars 1942, le consistoire centrale ne protesta pas.

2 Juifs en psychiatrie sous l'Occupation. L'hospitalisation des Juifs en psychiatrie sous Vichy dans le département de la Seine (Par une recherche approfondie des archives hospitalières et départementales de la Seine, l'auteur opère une approche critique des dossiers concernant des personnes de confession juive internées à titre médical, parfois simplement préventif dans le contexte des risques et des suspicions propres à cette période. La pénurie alimentaire est confirmée, influant nettement sur la morbidité. Ce premier travail sera complété par un examen aussi exhaustif que possible des documents conservés pour amener une conclusion. )

3 Héros de Goussainville - ROMANET André (Héros de Goussainville - Page ROMANET André )

4 Notre Dame de Sion : les Justes (La première religieuse de Sion à recevoir ce titre en 1989 est Denise Paulin-Aguadich (Soeur Joséphine), qui, à l’époque de la guerre, était ancelle (en religion, fille qui voue sa vie au service de Dieu). Depuis, six autres sœurs de la congrégation, ainsi qu’un religieux de Notre-Dame de Sion ont reçu la même marque de reconnaissance à titre posthume. Ils ont agi à Grenoble, Paris, Anvers, Rome. L’action de ces religieuses et religieux qui ont sauvé des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale mérite de ne pas être oubliée. Et il y en a d’autres, qui, même s’ils n’ont pas (encore ?) reçu de reconnaissance officielle, ont œuvré dans le même sens, chacun à leur place. )

5 L'histoire des Van Cleef et Arpels (Blog de Jean-Jacques Richard, très documenté. )

6 Résistance à la Mosquée de Paris : histoire ou fiction ? de Michel Renard (Le film Les hommes libres d'Ismël Ferroukhi (septembre 2011) est sympathique mais entretient des rapports assez lointains avec la vérité historique. Il est exact que le chanteur Selim (Simon) Halali fut sauvé par la délivrance de papiers attestant faussement de sa musulmanité. D'autres juifs furent probablement protégés par des membres de la Mosquée dans des conditions identiques.

Mais prétendre que la Mosquée de Paris a abrité et, plus encore, organisé un réseau de résistance pour sauver des juifs, ne repose sur aucun témoignage recueilli ni sur aucune archive réelle. Cela relève de l'imaginaire. )

7 La Mosquée de Paris a-t-elle sauvé des juifs entre 1940 et 1944 ? une enquête généreuse mais sans résultat de Michel Renard (Le journaliste au Figaro littéraire, Mohammed Aïssaoui, né en 1947, vient de publier un livre intitulé L’Étoile jaune et le Croissant (Gallimard, septembre 2012). Son point de départ est un étonnement : pourquoi parmi les 23 000 «justes parmi les nations» gravés sur le mémorial Yad Vashem, à Jérusalem, ne figure-t-il aucun nom arabe ou musulman ? )

8 Paroles et Mémoires des quartiers populaires. (Jacob Szmulewicz et son ami Étienne Raczymow ont répondu à des interviews pour la réalisation du film "Les garçons Ramponeau" de Patrice Spadoni, ou ils racontent leur vie et en particulier leurs actions en tant que résistants. On peut le retrouver sur le site Paroles et Mémoires des quartiers populaires. http://www.paroles-et-memoires.org/jan08/memoires.htm. (Auteur : Sylvia, Source : Canal Marches) )

9 Les grands entretiens : Simon Liwerant (Témoignage de Simon Liwerant est né en 1928. Son père Aron Liwerant, ouvrier maroquinier né à Varsovie, et sa mère Sara née Redler, seront arrêtés et déportés sans retour. )

|

Annonces de recherche

[Déposer une annonce]

|

*** avis de recherche Déposée le 19/08/2022 |

INSTITUTIONN BOUTEILLY MONTHLERY CONTACTER Mme Simone ZIDER née KAJLER 06 85 83 07 45 mzider@club-internet.fr [répondre] |

|

|

*** recherche doc sur le corp franc "alerte" Déposée le 07/06/2021 |

|

|

|

*** Juifs de Pologne et de Russie dans le 18ème arrondissement de paris Déposée le 23/05/2021 |

Docteur en Histoire contemporaine, je cherche à rencontrer des témoins ou leurs descendants, Juifs de Pologne et de Russie ayant vécu dans le 18ème arrondissement de Paris. Je prépare un ouvrage sur ce sujet pour la Fondation Casip-Cojasor. Merci de me contacter. [répondre] |

|

|

*** Recherche Témoignages pour documentaire sur les Justes parmi les Nations - Paris Déposée le 17/05/2021 |

Nous sommes en train de préparer un film documentaire pour la télévision sur les Justes parmi les Nations à Paris. Nous sommes à la recherche de descendants de personnes sauvées, ou ayant sauvé des juifs pendant la guerre, qui accepteraient de témoigner en nous racontant leur histoire familiale. Nous sommes particulièrement intéressés par les jeunes générations qui entreprennent des démarches pour leurs grands-parents, ou pour les personnes ayant sauvé leurs grands-parents ou arrière grands-parents. Qu'ils aient ou non déjà entrepris cette demande de reconnaissance auprès de Yad Vashem. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail : filmjustesdeparis@gmail.com Merci d'avance pour votre aide. Véronique Bréchot et Cyril Bérard [répondre] |

|

|

*** Recherche Joel ou Rosette KROLIK Déposée le 04/03/2019 |

Ou bien leurs enfants. Joel et Rosa KROLIK sont les cousins germains de ma grand-mere. Je suppose qu'ils etaient a Paris dans les annees 1950 mais ensuite je ne sais pas. [répondre] |

Répondue le 20/03/2019

J'ai lu votre recherche complète sur le site ...."et Sœur céleste" . Par le biais du site de Paulette Mercier qui parle de l'OSE et de sœur celeste , je suis restée sans réponse car moi, ce sont les informations sur sœur celeste et les sauvetages depuis l'orphelinat de la Fernay voltaire que je voudrais connaitre . Cette sœur est de ma famille et les personnes de l'Ose qui ont aidé à ces transferts vers la suisse pourraient aussi être de ma famille. Le site de l'AJPN est très mal renseigné , on ne peut rien obtenir .Si vous avez quelques précisions merci de m'en faire part de préférence sur mon mail

|

*** Recherche informations et/ou témoignages sur Armand Bernard Déposée le 03/10/2019 |

http://www.ajpn.org/personne-Bernard-Armand-11620.html Par avance merci. [répondre] |

|

|

*** Recherche descendance éventuelle de Abale Lek Déposée le 13/06/2015 |

|

Répondue le 21/06/2019

Je fais actuellement sur des familles juives de Caen et j'ai découvert que votre grand oncle Simon Sigal était étudiant à Caen (information sur le site du Mémorial de la Shoah). Pouvez-vous me donner les références de son témoignage audiovisuel ? Cordialement |

*** RECHERCHE DE PARENTS Déposée le 21/05/2018 |

MERCI DE VOTRE AIDE [répondre] |

|

|

*** famille de cet enfant Déposée le 01/05/2018 |

( c'est un garçon ) [répondre] |

|

|

*** Tout une famille décimée.... ZIMMERMANN Déposée le 27/02/2018 |

Pour le restant de la famille sur cette photo, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Si quelqu'un peut aider... [répondre] |

Répondue le 06/03/2018

Je lis dans le répertoire du Mémorial de la Déportation des Juifs de France ce qui suit : Convoi 33 : Brana Zimmermann née Melstein en 01/01/1893 à Achilev – 2 rue de la Roquette - Paris 11ème Convoi 48 Esther Zimmermann née le 24/08/1921 à Paris - 2 rue de la Roquette - Paris 11ème. Convoi 63 Aron Zimmermann né 01/04/1891 à Mogilev – sanatorium. Demeurant à Brevannes (Seine et Oise). Aron est le seul du même nom à avoir été déporté dans le convoi 63. Etait-il de la même famille ? Il vivait dans un sanatorium et non rue de la Roquette. Peut-être pourriez-vous consulter le Mémorial de la Shoah à Paris. Avaient-ils demandé la nationalité française ? Dans ce cas, faire une demande au Service Central d'Etat Civil. Si c'est le cas, l'identité des parents devrait être indiquée et vous pourriez alors rechercher d'autres membres de la famille portant le même nom (frère, soeur etc....). Bonne recherche. Cordialement,

Il y a aussi les archives de l'OFPRA sachant que si vos ancêtres avaient un certificat de réfugié, une carte de réfugié ou d'apatride, un passeport Nansen ou un titre de voyage, il a certainement un dossier dans les archives de l'OFPRA qui contiennent les dossiers de tous les étrangers demandeurs d'asile et réfugiés et apatrides depuis 1924. Cordialement, JD

Cela fait longtemps que je fais des recherches et bien sûr au mémorial à Paris, à Yad Vashem, etc... Ils sont bien de la même famille et habitaient au 2 rue de la Roquette à Paris. Mon grand père, pulmonaire comme on disait à l'époque, s'est fait prendre au sanatorium où il était soigné. Mes recherches ont surtout porté sur ma tante Esther. Jeune, belle et pourtant non immatriculée à Auschwitz et probablement gazée à l'arrivée. A ma connaissance, la famille avait fui la révolution de 1917 en Russie et je crois qu'ils avaient acquit la nationalité française. Mes recherches dans les villes de naissance de mes grands parents n'ont rien donné. |

*** Qui a connu ou rencontré cet homme ? Déposée le 05/07/2017 |

M. Paul Zbinden, qui avait 40-45 ans à ce moment, était domicilié à St-Jean du Gard , dans les Cévennes. Voilà ce que raconte une des filles de M. Zbinden : « Mon père a fait de fréquents voyages à Paris (où il était contact avec un prêtre) d’où il ramenait des petits groupes d’enfants juifs vers le sud, en zone libre, peut-être vers la frontière espagnole. Lorsque des soldats allemands contrôlaient et fouillaient le train, les soldats se divisaient en deux groupes l’un partant de la tête et l‘autre de la queue du train pour se rencontrer au milieu, puis ils faisaient demi-tour, chacun de leur côté. Pendant la fouille, le train était arrêté et on cachait les enfants sous le train à ce moment-là. Quand les soldats avaient le dos tourné, on ramenait ensuite les enfants dans le train. » Toute personne ayant rencontré (ou ayant été sauvée) par le pasteur Paul Zbinden est priée de prendre contact avec nous au plus vite. Merci de regarder attentivement ces photos de M. Paul Zbinden, prises à cette époque. [répondre] |

Répondue le 23/10/2017

Le pasteur Zbinden a-t-il pu être en contact avec Frère Roger-pasteur Roger Schutz (communauté de Taizé, Saône et Loire, zone libre) et les enfants sauvés ont-ils pu trouver refuge également à Avignon ? Merci pour vos réponses, Bien à vous, |

*** Cherche nom famille ou arrondissement de Paris Déposée le 10/09/2017 |

En haut, il y a écrit bonneterie ( les lettres sont légèrement lisibles ). Peut-être qu'une personne connaît le nom de famille de l'une de ces femmes ou l'arrondissement. Cordialement [répondre] |

|

|

*** Qui est cette femme ? Déposée le 09/01/2017 |

Je sais qu'elle habitait à Paris, mais j'ignore l'arrondissement et qu'elle avait un fils, elle travaillait dans la fourrure. La photo est datée ( 1936 ). A titre d'information, je ne sais rien d'elle et peu de son fils, je possède que de faux documents, c'est pour cela que je recherche son identité avant 1939. Pour tous renseignements, voici mon adresse mail: gsln@hotmail.fr Cordialement [répondre] |

Répondue le 11/01/2017

Donc elle est la mère du petit garçon dont la photo figure plus bas dans la page. Savez-vous s'il existait un syndicat de la fourrure avant la guerre, qui pourrait peut-être vous renseigner. Cordialement,

Je vais aller voir au Mémorial et reviendrai vers vous. Cordialement

Je me suis rendue au Mémorial et j'ai effectué une recherche dans la photothèque qui rassemble les portraits des personnes déportées vers les camps. J'ai identifé cinq personnes dont les photographies pourraient ressembler à celle du petit garçon que vous recherchez. - Léon Puterman - déporté par le convoi N°20. Habitait 157 rue St-Martin - Paris. - Léon Klein - déporté par le convoi N°35. Habitait 10/12 rue des Deux Ponts - Paris. - Léon Klein - déporté par le convoi N°45. Photo à vérifier car c'est la même que celle de l'autre Léon Klein. - Jacques Wisniak - déporté par le convoi N°53. Habitait 21 passage Dumas- Paris. - Jacques Lambert - déporté par le convoi N°62. Habitait 284 bd St Germain - Paris. Ces photos montrent la même inclinaison du visage, le sourire, la souplesse des cheveux, la raie sur le côté gauche, la couleur la plupart du temps sachant que pour le dernier qui semble plus âgé que les autres, les cheveux seraient plutôt châtains que blonds, mais les cheveux des enfants changent au cours du temps. La piste "syndicat de la fourrure" est à creuser y compris avec un faux nom car la jeune femme a peut-être possédé des faux papiers pour se protéger. Dans tous les cas, il faut vous adresser au service photothèque du Mémorial, 17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris. Cordialement,

Je pense qu'elle est la mère de cet enfant, mais je n'en suis pas sûre ! C'est possible qu'il y avait un syndicat de fourrure avant la guerre, mais je ne peux faire aucune recherche si je ne connais pas son nom de famille , c'est pour cela que j'aie mis les photos sur le site. La photo de l'enfant est au mémorial de la Shoah de Paris (avec environ deux ans de plus). Si vous tombez sur cette photo, pourriez-vous relever le numéro ainsi que le nom . Un grand merci à vous Cordialement

Je vais monter sur Paris au mois de mars, je passerai au Mémorial. Encore un grand merci Cordialement |

*** noms des personnes internées Déposée le 14/01/2017 |

au nombre de 506 pour fait de collaboration merci par avance [répondre] |

|

|

*** Nom de famille de cet enfant Déposée le 26/10/2014 |

Il habitait avec ses parents à Paris avant la guerre de 39/45. Sa mère a fait l'école de fourrure du 21 rue des tournelles Paris. [répondre] |

Répondue le 11/12/2016

en faisant une recherche pour un livre sur google je suis tomber sur cette photo il me semble que d'après mes informations cet enfant s'appelle Simon Grimbert. Au revoir

Que savez-vous de sa mère ? (nom, prénom etc...) Cordialement

Je ne connais pas le nom de sa mère, mais je sais qu'elle était fourreur et qu'elle habitait à Paris. Cordialement

Merci à tous pour vos réponses, Je vais faire des recherches sur l'enfant au nom de simon grimbert et je vous dirais s'il s'agit du même. Je possède des documents , mais aussi bizarre que cela puisse paraître son faux. Ce qui rend mes recherches difficiles Cordialement

Pour toutes les personnes qui ont des renseignements sur cet enfant ou sur sa mère, vous pouvez me contacter par E-mail à l'adresse suivante: gsln@hotmail.fr Cordialement |

*** Maria Lani (Maria Abramowicz) Déposée le 14/10/2015 |

|

|

|

*** Yvonne et Marcel Trochel - Paris Déposée le 22/06/2011 |

|

|

|

Page réalisée avec le soutien de

Avertissement Les informations affichées sur le site de ajpn.org sont fournies par les personnes qui contribuent à l'enrichissement de la base de données. Certaines, notamment les témoignages, ne peuvent être vérifiées par ajpn.org et ne peuvent donc pas être considérées d'une fiabilité totale. Nous citons les sources de ces informations chaque fois qu'elles nous sont communiquées. Toutes les demandes de rectification de données erronées sont bienvenues et, dans ce cas, les corrections nécessaires sont appliquées dans les meilleurs délais en citant la source de ces corrections. C'est par cette vigilance des visiteurs de notre site que nous pouvons assurer la qualité des informations conservées dans la base de données ajpn.org |

| * Juste parmi les Nations |

|

|||

|

Justes parmi les Nations - Righteous among the Nations - De Gerechten mank de Völker - Giusti tra le nazioni - Drept între popoare - Gerechter unter den Völkern - Sprawiedliwy wsród Narodów Swiata - Rechtvaardige onder de Volkeren - Justuloj inter la popoloj - Rättfärdig bland folken - Spravodlivý medzi národmi - Spravedlivý mezi národy - Vanhurskaat kansakuntien joukossa - Világ Igaza - Justos entre as nações - Justos entre las Naciones - Justos entre les Nacions |

||||

| © Lhoumeau, Marchal 2008-2024 |